양용수 교수연구팀, 나노 강유전체의 3차원적 내부 분극 구조 ‘최초 규명’KAIST·POSTECH·서울대·KBSI·美 로런스 버클리국립연구소·아칸소대 공동 연구“기존보다 1만배 이상 많은 정보 저장 차세대 고밀도 메모리 소자 기술 발전 기대”

-

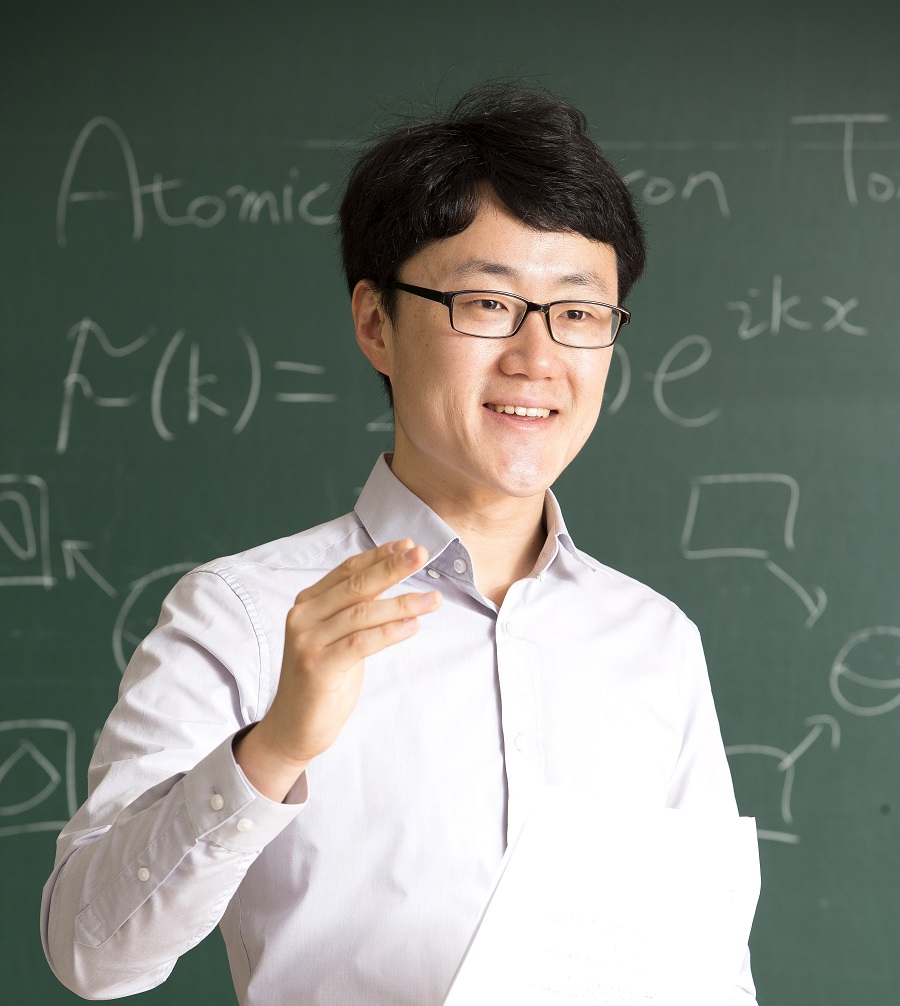

- ▲ KAIST 물리학과 양용수 교수.ⓒKAIST

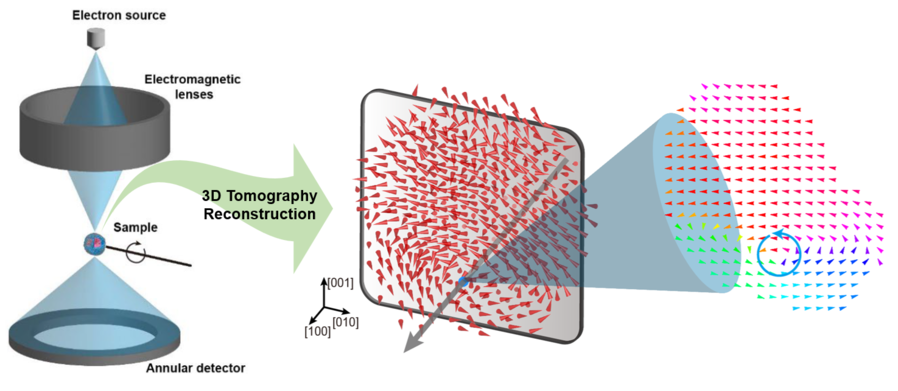

KAIST 물리학과 양용수 교수 연구팀이 나노강유전체 내부의 3차원 소용돌이 형태 분극 분포를 최초로 실험적으로 규명했다.30일 KAIST에 따르면 양용수 교수 연구팀은 포항공과대학교, 서울대학교, 한국기초과학지원연구원과의 공동연구 및 미국 로런스 버클리 국립연구소, 아칸소대학교 연구진과의 국제협력 연구를 통해 해결했다.영구자석과 같이 외부의 자기장이 없어도 자화 상태를 스스로 유지할 수 있는 물질들을 강자성체(ferromagnet)라 하고, 강유전체(ferroelectric)는 외부의 전기장 없어도 분극 상태를 유지할 수 있는 물질로서 강자성체의 전기(electric) 버전이라고 생각하면 된다.강자성체(자석)의 경우 나노 크기로 너무 작게 만들면 일정 이하 크기에서는 자석으로서의 성질을 잃어버린다는 것이 잘 알려지었지만, 강유전체를 모든 방향에서 아주 작게 나노 크기로 만들면(즉 0차원 구조를 만들면) 어떤 현상이 발생하는지는 오랜 기간 논란거리였다.인체 내부 장기들을 3차원적으로 보기 위해 병원에서 CT 촬영을 하는 것과 같은 방식으로, 양 교수 연구팀은 전자현미경을 이용해 다양한 각도에서 투과전자현미경 이미지를 획득하고, 이를 고급화된 재구성 알고리즘을 통해 3차원으로 재구성하는 방식으로 원자 분해능 전자토모그래피 기술을 개발 및 응용했다.이를 통해 연구팀은 강유전체인 바륨-티타늄 산화물(BaTiO3) 나노입자 내부 원자들의 위치를 3차원적으로 완전히 측정하고, 내부의 3차원적 분극 분포 또한 단일 원자 단위로 규명했다. -

- ▲ 원자분해능 전자토모그래피를 통해 규명된 바륨티타늄 산화물 나노입자의 3차원 분극분포.ⓒKAIST

분극 분포 분석 결과, 20년 전에 이론적으로 예측됐던 대로 강유전체 내부에 소용돌이를 비롯한 다양한 위상학적 분극 분포가 발생하고, 강유전체의 크기에 따라 내부 소용돌이의 개수 또한 제어할 수 있다는 사실을 연구팀은 최초로 실험적으로 밝힐 수 있었다.KAIST 연구팀은 이 결과를 바탕으로 20년 전 해당 소용돌이 분극 이론을 최초 제시했던 벨라이쉬(Bellaiche) 교수와 국제공동연구를 수행했고, 실험에서 얻은 소용돌이 분포 결과가 이론적인 계산으로도 잘 설명됨을 추가로 증명했다.연구를 주도한 양 교수는 "이번 결과는 기판의 유‧무나 주변 환경에 무관하게 강유전체 크기와 형태를 적절히 조절하는 것만으로도 나노 크기에서 강유전성 소용돌이를 제어할 수 있음을 시사했다. 이러한 분극 분포 소용돌이의 개수 및 회전 방향을 조절함으로써 기존보다 약 1만 배 이상 많은 양의 정보를 같은 크기의 소자에 저장할 수 있는 차세대 고밀도 메모리 소자 기술로 발전시킬 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.KAIST 물리학과 정채화 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 에 지난 5월 8일 자에 게재됐다.