무더위 속 열 고개를 넘는 고된 산행길[진경수의 자연에서 배우는 삶의 여행] - 전북 부안군 편

-

- ▲ 직소보 전망대에서 바라본 관음봉(해발 424m) 능선.ⓒ진경수 山 애호가

1988년 우리나라 국립공원 중 19번째로 지정된 변산반도국립공원에는 산과 바다가 공존하고 있다. 변산(邊山)은 변산반도의 안쪽에 있는 산악지대인 내변산(內邊山)과 바깥쪽의 변산 앞바다로 둘러싸인 해안가를 뜻하는 외변산(外邊山)으로 나뉜다.내변산은 전북 부안군 변산면 일대에 자리하고 있는 변산반도의 명산이다. 내변산은 기상봉과 쌍선봉, 신선대, 관음봉 등으로 둘러싸여 있다. 변산의 최고봉은 의상봉(해발 508m)이지만, 부대가 주둔해 실질적인 정상의 역할은 관음봉(해발 424m)이 대신하고 있다.두 시간 반을 달려 도착한 내변산탐방지원센터 주차장, 차에서 내리자마자 후끈한 열기에 숨이 막힐 지경이다. 오늘 산행 코스는 「내변산탐방지원센터~인장암~세봉삼거리~세봉~관음봉~재백이고개~직소폭포~직소보~원점회귀」로, 산행 거리는 약 9.6㎞이다. -

- ▲ 내변산 인장암.ⓒ진경수 山 애호가

지난 6월에 덕유산을 다녀온 후 이런저런 바쁜 일로 즐기는 산행을 잠시 미뤄두었다. 거의 두 달 만에 오늘에서야 무더위를 무릅쓰고 산행에 나선다. 그간 산의 기운을 맛보지 못해 몸이 찌뿌듯하고 정신이 혼미해지는 듯해 만사 제쳐두고 산을 오른다.내변산 탐방로로 들어서서 얼마 걷지 않아 좌측으로 바람꽃다리를 건너 우뚝 솟은 인장암으로 향한다. 그 모습이 마치 도장과 같아서 인장암이라 이름이 붙은 모양이다. 숲길은 서서히 허리를 펴기 시작하고, 활기찬 매미의 노래가 시원하게 더위를 씻어내는 듯하다.기상이변으로 인한 괴물 폭우 뒤에 불청객처럼 찾아든 폭염, 숲도 그 기세를 막기엔 버거운지 산길엔 후덥지근한 열기로 가득하다. 그 속으로 한발 한발 발을 내디디며 오르니 비를 맞은 듯 온몸에서 쉴새 없이 땀이 솟는다. -

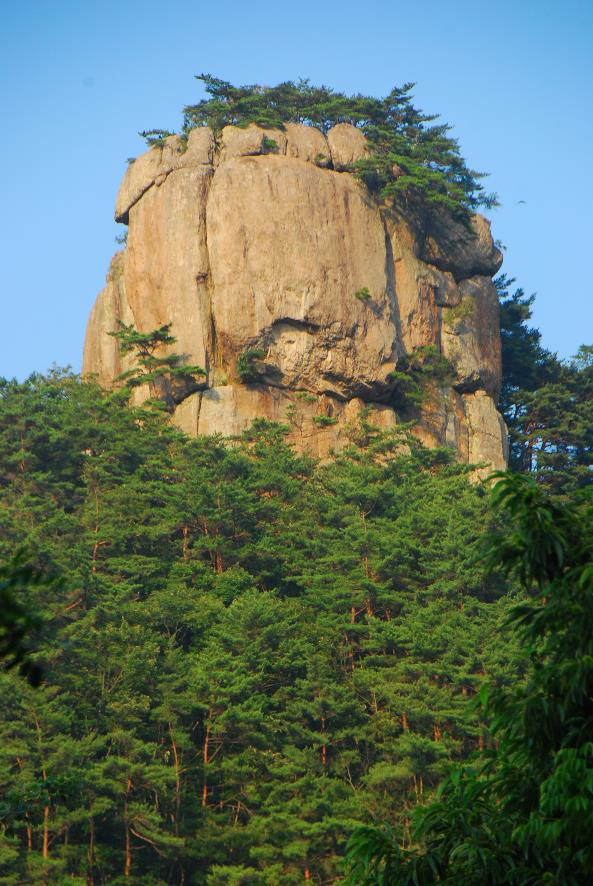

- ▲ 선인봉(해발 264m).ⓒ진경수 山 애호가

인장암에 도착해서 그 옆으로 휘돌아 가는데, 그 위용이 하늘을 찌를 듯하다. 어쩜 인장바위가 아니라 내변산을 지키는 장군바위라 해도 손색이 없을 것 같다. 이어 종종 만나는 바윗길은 멋진 풍광을 선사한다.그곳에서 앞으로 지나게 될 세봉삼거리와 선인봉(해발 264m)을 조망한다. 주차장에서 0.6㎞을 오르자 가마소 삼거리로 갈라지는 굴바위 갈림길을 지나간다. 잠시 평탄한 숲길을 걸으면서 오름길에 헐떡이는 숨소리와 걷잡을 수 없이 솟아나는 땀을 잠시 누그러뜨린다.가마터 삼거리를 지나 다시 오르막길을 오른다. 가파른 바위에 길을 터준 나무뿌리에 감사하며 오르니, 내변산 풍광을 감상할 수 있는 조망바위에 닿는다. 이처럼 인생길도 누군가의 노력으로 마련된 환경을 발판으로 선택하고 도전하며, 그 과정에서 행복을 느끼는 게 아닌가 싶다. -

- ▲ 세봉갈림길에서 관음봉으로 이어지는 능선.ⓒ진경수 山 애호가

이어 구름 속에서 희미한 모습을 드러낸 변산의 최고봉인 의상봉(해발 508m)과 그 옆으로 쇠뿔바위봉을 조망한다. 그 앞으로 단애를 이룬 암봉들이 사방으로 펼쳐진다. 아름다운 풍광에 취해 발걸음에 쉼을 주고, 몸에 충분한 수분을 공급한다.천천히 길을 나서지만 금새 지쳐온다. 그때마다 쉬어가다 보니 지체되는 발걸음에 제대로 산행을 마칠 수 있을까 싶다. 바위지대를 오르면서 앞으로 넘어야 세봉갈림길, 세봉삼거리, 세봉, 관음봉이 줄지어 서 있는 능선이 까마득히 멀게 느껴진다.노자 도덕경 제64장에 “아름드리 큰 나무도 여리고 가냘픈 작은 싹에서 자라나고, 구층 높이의 누대도 한 광주리씩 흙을 쌓아 세워지며, 천 리나 되는 먼 여정도 내딛는 첫발에서부터 시작된다(合抱之木 生於毫末; 九層之臺 起於壘土; 千里之行 始於足下(합포지목 생어호말; 구층지대 기어누토; 천리지행 시어족하)”라고 했다. -

- ▲ 세봉갈림길 직전의 바위지대.ⓒ진경수 山 애호가

그러니 저 멀리 있는 관음봉을 생각에서 멀리하고, 눈 아래 걸음걸음에 집중하며 걷기로 한다. 그러다 힘들면 쉬어가고, 목마르면 물 마시며 체력을 안배하며 걷는다. 한동안 가파른 바위지대를 오르니 기온과 체온이 더해져 온몸이 불덩이 같다.쏜살같이 소진되어가는 체력, 폭포수처럼 쏟아지는 땀이 발걸음을 더디게 한다. 이럴 땐 유일한 해결책은 쉼뿐이다. 바위지대 끝자락에 자리한 소나무 아래에 자리를 잡는다. 그곳에서 한층 더 가까워진 세봉과 관음봉을 조망한다.소나무는 햇빛이 잘 드는 쪽을 향해 한 방향으로 모든 가지를 뻗고 있지만, 큰 줄기는 하늘을 향해 곧게 자라고 있다. 우리네 삶도 마찬가지여서 “나답게 사는 행복”을 추구하는데 여러 방편이 있을 수 있겠지만, 행복다운 행복은 참나를 잃지 않을 때가 아닐까 싶다. -

- ▲ 세봉(前)과 관음봉(後).ⓒ진경수 山 애호가

바람도 잠자고 인적도 드물고 매미 노랫소리마저 끊인 산속, 오로지 나 홀로 존재하는 이 순간이 내 존재를 강하게 만드는 느낌이다. 어느덧 세봉 갈림길을 지나 바위지대를 지나면서 세봉과 관음봉을 조망한다. 이제 얼마 남지 않은 세봉삼거리를 향해 계단을 오른다.지친 발걸음을 잊기 위해 계단을 오를 때마다 백팔 번뇌를 하나씩 내려놓기로 하지만, 다행스럽게도 그 전에 세봉삼거리에 닿는다. 세봉을 향한 내리막길에서 올라온 바위지대 능선을 조망하니 힘겹게 오른 여정이 지난 삶을 되돌아보는 듯하다.고개를 숙였던 산길은 다시 허리를 펴지만 이내 정상을 내어준다. 관음봉을 향해 내려서는 길에서 내소사와 서해바다를 조망한다. 앞으로는 관음봉이 하얀 속살을 드러내며 유혹하고, 뒤로는 세봉삼거리 능선 아래 고즈넉하게 자리한 청련암이 쉬어가라 한다. -

- ▲ 세봉에서 관음봉으로 가면서 바라본 내소사와 서해바다.ⓒ진경수 山 애호가

한낮 기온이 오른 탓인지 내리막 산길에서도 쉽게 지친다. 그늘진 널찍한 암반에 등을 붙이고 누우니 세상 부러울 게 없다. 바위를 방바닥으로 삼고 하늘을 천정으로 삼으며, 나무 그늘을 선녀의 부채질로 여긴다. 복잡했던 머릿속은 텅 빈 듯하다.충분한 휴식과 더불어 에너지와 수분 섭취로 체력을 보충한다. 한층 가벼워진 두 다리로 관음봉을 오른다. 계단으로 시작한 오르막은 가파른 암릉길로 이어진다. 철제 난간이 설치되어 안전하게 오를 수 있지만, 체력 안배를 위해 도중에 쉬어간다.한층 맑아진 날씨 덕에 지나온 세봉과 세봉삼거리, 그 중간에 세봉 갈림길이 선명하게 시야에 들어온다. 청련암과 내소사 전각들이 하심(下心)하라 일깨운다. 다시 오르는 나머지 암릉 구간에서 내변산 탐방지원센터로부터 올라온 능선과 그 뒤로 의상봉을 조망한다. -

- ▲ 세봉(左)과 세봉삼거리(右).ⓒ진경수 山 애호가

관음봉 능선은 비록 해발 고도는 낮지만, 산세와 풍광은 여타 고산준령에 못지않다. 그런가 하면 오르내림이 반복되는 구간이 많아 얕잡아 보았다간 고통을 면치 못할 수 있다. 오죽하면 국립공원으로 인정되었을까 싶다.깎아지른 절벽으로 이뤄진 관음봉을 오르는 막바지 계단을 오르면 해발 424m인 변산반도 관음봉 정상에 닿는다. 아쉽게도 발아래 곰소만의 푸른 바다가 희멀겋게 펼쳐진다. 그리고 직소보 너머로 해발 460.7m의 쌍선봉과 시선을 맞춘다.직소폭포를 만나러 하산을 시작한다. 관음봉 건너편이 깎아지른 암벽이라서 하산길은 산비탈을 휘돌아 간다. 순한 듯 얌전하게 내어준 길은 곧이어 가파른 계단으로 바뀐다. 이어 천 길 낭떠러지 바위 절벽에 매달린 잔도(棧道)를 따라 걷는다. -

- ▲ 관음봉에서 바라본 직소보와 쌍선봉.ⓒ진경수 山 애호가

하산길이 내리막길만 있는 것이 아니라 작은 오르내림이 반복되어 몸을 제법 고달프게 하지만, 간간이 드러나는 풍광이 힘든 여정의 보상으로 다가온다. 관음봉 삼거리를 지나면서 관음봉의 웅장한 암봉 모습을 조망한다.마당처럼 너른 암반이 곰소만으로 미끄러질 듯 비스듬히 누웠다. 푸르른 생기가 넘치는 조릿대 숲길은 가파른 바위지대로 이어진다. 마당바위 쉼터를 지나 잔돌이 깔린 거친 길을 걷자니 두 다리가 무겁게 느껴진다. 발바닥을 짓누르는 잔돌의 압박 느낌이 피곤을 더한다.재백이 삼거리에 이르니 암반 위에 쉼터가 만들어져 있지만, 그늘이 없어 그냥 지나친다. 이제 직소폭포까지 1.5㎞를 앞두고 있다. 그곳으로 발길을 옮긴다. 평돌과 야자 매트가 깔린 길을 내려와 재백이 다리를 건너 계곡길로 들어선다. -

- ▲ 관음봉.ⓒ진경수 山 애호가

암반 위를 흘러가는 계곡물을 따라 바윗길에 걸음을 올려놓는다. 계곡을 벗어나자 울창한 숲길이 이어지고 오르락내리락 산길은 끊임없이 이어진다. 언제쯤 직소폭포를 만날 수 있을까, 몸이 지쳐가고 다리가 무거워질수록 그 길이 점점 멀게만 느껴진다.바위 절벽을 내려서는 데크로드 끝자락에서 기다리던 직소폭포(直沼瀑布)가 옆 모습을 슬그머니 내민다. 감질난 마음에 곧장 그곳으로 내려가고 싶지만, 길은 순순히 내어주지 않는다. 돌계단을 내려가고, 비탈진 바윗길을 지나고 나서야 직소폭포로 이어지는 길을 만난다.계곡으로 내려서서 직소폭포를 향해 깊숙이 들어가면 약 30m의 높이에서 하얀 포말을 일으키며 쉴새 없이 쏟아지는 폭포수를 만난다. 이 물은 작은 폭포를 이루며 분옥담과 선녀탕의 경관을 이룬다. 용소를 두른 자갈 바닥에 벌러덩 누워 심신을 던져버린다. -

- ▲ 직소폭포.ⓒ진경수 山 애호가

저물어가는 태양이 야속하다 할 수 없으니, 몸을 일으켜 내변산주차장을 향해 2.1㎞를 걷기 시작한다. 계곡을 따라 오르내리면서 이어지는 길은 직소보를 만난다. 직소보 전망대에 올라 지나온 관음봉 능선을 바라보니 감회가 새롭다. 오늘 산행이 참으로 고단했구나 싶다.월명암 갈림길을 지나고 봉래교를 건너 선인봉 아래에 자리한 실상사지를 지난다. 이어지는 푸른 대나무 숲길을 걸으면서 산행에서 지친 피로를 풀어본다. 여름의 짙푸른 빛과 향기를 가득 머금은 계곡처럼, 세월이 흘러도 그러한 마음을 품고 살리라는 자신과 약속을 한다.작지만 다채로운 풍광을 품은 변산은 삶의 여정을 온새미로 담고 있어 삶이 힘들 땐 한 번쯤 이곳을 찾아보는 건 어떨까? 그러면 발품을 판만큼 내일을 살아갈 기대와 희망이 마음속에서 샘솟는 보상이 주어지리라.

![[르포]](https://image.newdaily.co.kr/site/data/thumb/2026/03/03/2026030300026_0_thumb.jpg)