바이오및뇌공학과 박제균·남윤기 교수 공동연구팀 개발 성공묽은 젤로도 뇌 구조 정밀 구현…‘모세관·정렬·이중분석 기술 결합’신경세포 실시간 반응 입증…신경질환 연구·신약 스크리닝 활용 기대

-

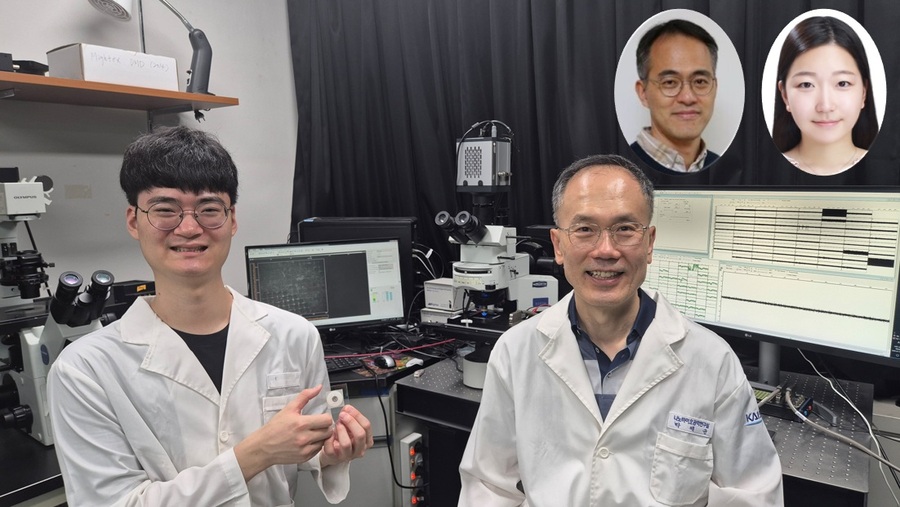

- ▲ 사진 왼쪽부터 KAIST 윤동조 박사, 박제균 교수, (우측 상단) 남윤기 교수, 김수지 박사과정.ⓒKAIST

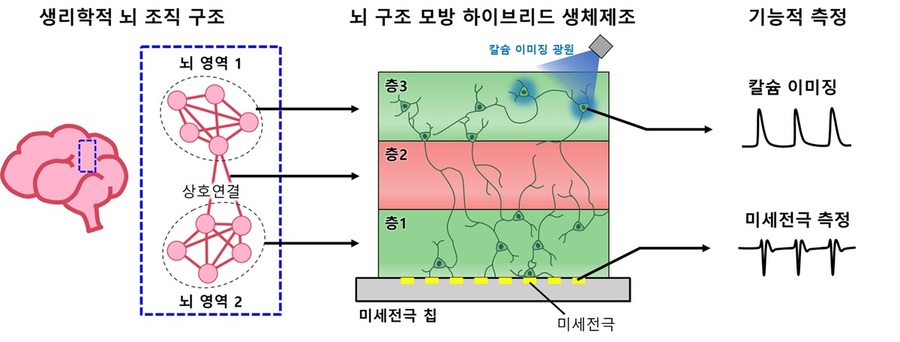

뇌처럼 층을 이루는 신경세포 구조를 3D 프린팅 기술로 구현하고, 그 안에서 신경세포의 활동까지 정밀하게 측정할 수 있는 통합 플랫폼이 국내 연구진에 의해 세계 최초로 개발됐다.복잡한 뇌 구조를 모사하면서도 기능까지 동시에 분석할 수 있어, 향후 뇌 질환 모델링과 신경 보호 약물 개발 등 다양한 분야에 새로운 길을 열 전망이다.KAIST(총장 이광형)는 16일 바이오및뇌공학과 박제균·남윤기 교수 공동연구팀이 뇌 조직과 유사한 기계적 특성을 지닌 저점도 천연 하이드로겔을 이용해 고해상도의 3D 다층 신경세포 네트워크를 제작하고, 구조적·기능적 연결성을 동시에 분석할 수 있는 통합 플랫폼을 개발했다고 밝혔다.기존 바이오프린팅 기술은 고점도 바이오잉크로 구조는 안정적이지만 신경세포 성장에 제약이 있었고, 반대로 저점도 하이드로겔은 생물학적으로 유리하나 정밀한 구조 구현이 어려웠다.연구팀은 이 상충 문제를 해결하기 위해 △묽은 젤이 흐르지 않도록 마이크로메시 위에 고정하는 ‘모세관 고정 효과’ 기술 △프린팅된 층을 정밀하게 정렬하는 ‘3D 프린팅 정렬기’ △전기신호 측정과 광학 이미징을 동시에 수행하는 ‘이중 모드 분석 시스템’ 등 3대 핵심 기술을 결합했다. -

- ▲ 뇌구조 모방 신경 네트워크 모델 구축과 기능적 측정 기술이 통합된 플랫폼.ⓒKAIST

이 플랫폼은 해상도 500μm 이하로 뇌 구조를 6배 정밀하게 구현하고, 위층과 아래층에 각각 대뇌 신경세포를 배치해 신호 전달을 유도하는 방식이다. 전기 자극을 주었을 때 두 층의 신경세포가 동시에 반응했고, 시냅스 차단제를 투입하자 반응이 감소해 실제 연결된 신호 전달이 이뤄졌음을 입증했다.박제균 교수는 “이번 연구는 뇌 조직의 복잡한 다층 구조와 기능을 동시에 재현할 수 있는 통합 플랫폼의 공동개발 성과”라며, “기존 기술로는 14일 이상 유지가 어려웠던 미세 전극 칩 인터페이스를 27일 이상 안정적으로 유지하면서 실시간 구조-기능 분석이 가능해졌다”고 강조했다.이어 “신경질환 모델링, 뇌 기능 연구, 신경독성 평가 및 신경 보호 약물 스크리닝 등 다양한 뇌 연구 분야에 널리 활용될 수 있을 것”이라고 덧붙였다.이번 연구에는 KAIST 바이오및뇌공학과 김수지 박사와 윤동조 박사가 공동 제1 저자로 참여했으며, 연구 결과는 국제 학술지 ‘Biosensors and Bioelectronics’ 2025년 6월 11일자 온라인판에 게재됐다.

![[단독] 증평 ‘영뜰회’ 지방선거판 '뇌관'으로 부각](https://image.newdaily.co.kr/site/data/thumb/2026/01/26/2026012600356_0_thumb.jpg)