RNA 편집 효소 에이다원, 교세포 염증반응 조절 핵심 역할 밝혀환자 맞춤형 줄기세포 기반 정밀모델로 신경염증 메커니즘 입증

-

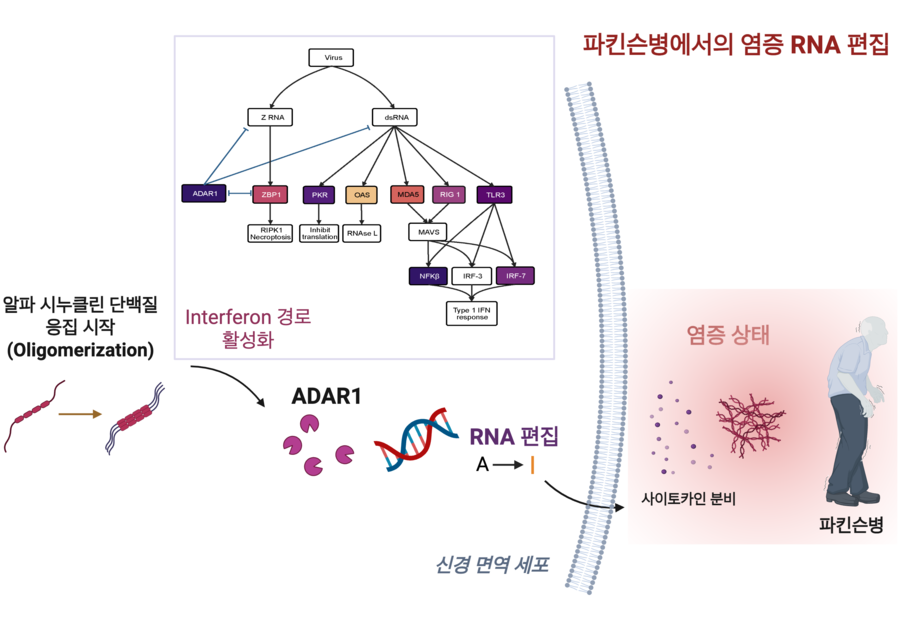

- ▲ 파킨슨병에서의 염증 RNA 편집 모델 도식.ⓒKAIST

KAIST 연구진이 이 파킨슨병의 핵심 병리 중 하나인 신경염증 반응 조절에 RNA 편집(RNA editing)이 결정적인 역할을 한다는 사실을 세계 최초로 규명했다. 파킨슨병은 알파시누클린(α-synuclein) 단백질이 뇌세포 내에서 비정상적으로 응집되며 신경세포를 손상시키는 퇴행성 신경질환이다.KAIST(총장 이광형)는 27일 뇌인지과학과 최민이 교수 연구팀이 영국 UCL 국립신경전문병원 연구소 및 프랜시스 크릭 연구소와의 공동 연구를 통해, 뇌를 보호하고자 염증 반응을 일으키는 교세포(astrocyte) 내에서 RNA 편집 효소인 에이다원(ADAR1)이 면역 반응을 조절하는 중요한 역할을 하며 파킨슨병 병리 진행에 핵심적으로 작용한다는 사실을 입증했다고 밝혔다.최민이 교수 연구팀은 파킨슨병 환자에게서 유래한 줄기세포를 이용해 신경세포와 교세포로 구성된 세포 모델을 만들고, 여기에 알파시누클레인 응집체를 처리한 뒤 뇌 면역세포의 염증 반응을 분석했다. 연구 결과, 알파시누클레인 초기 병리 형태인 단량체(oligomer)가 교세포 내 위험 감지 센서 역할을 하는 톨유사수용체(Toll-like receptor) 경로 및 바이러스·병원균 대응 신호 네트워크인 인터페론 반응 경로를 활성화하는 것으로 나타났다.이 과정에서 RNA 편집 효소 에이다원이 발현하면서 기능과 구조 등 단백질 성질이 변형되는 아이소폼으로 변하는 것이 확인됐다. 특히 에이다원이 수행하는 RNA 편집 활동, 즉 ‘A(아데노신)’를 ‘I(이노신)’로 바꾸는 ‘A-to-I RNA 편집’이 정상 상황이 아닌, 염증을 일으키는 유전자들에 비정상적으로 집중되어 있다는 사실을 발견했다. -

- ▲ 뇌인지과학과 최민이 교수(위 왼쪽), UCL 간디교수(위 오른쪽), 케임브리지 클레네만 교수(아래오른쪽).ⓒKAIST

이 같은 RNA 편집 이상은 환자 유래 줄기세포 분화 신경세포뿐 아니라, 실제 파킨슨병 환자 뇌 부검 조직에서도 동일하게 관찰됐다. 연구진은 이를 통해 RNA 편집의 이상 조절이 교세포의 만성 염증 반응을 유도하고, 결과적으로 신경세포 독성과 병리 진행으로 이어질 수 있음을 직접 입증했다.이번 연구는 신경 면역 세포인 교세포 내 RNA 편집 조절이 신경염증 반응의 핵심 기전이라는 사실을 새롭게 밝혔다는 데 큰 의미가 있다. 특히 에이다원이 파킨슨병 치료의 새로운 타깃 유전자로 작용할 수 있음을 제시했다는 점에서도 주목된다.환자 맞춤형 유도 줄기세포 기반의 정밀의학적 뇌 질환 모델을 활용해 실제 환자의 병리 특성을 반영했다는 점에서도 연구의 의의를 더했다.최민이 교수는 “이번 연구는 단백질 응집으로 인한 염증 반응의 조절자가 RNA 편집이라는 새로운 층위에서 작동함을 입증한 것으로, 기존의 파킨슨병 치료 접근과는 전혀 다른 치료 전략을 제시할 수 있다”고 말했다. 이어 “RNA 편집 기술은 신경염증 치료제 개발의 중요한 전환점이 될 수 있을 것”이라고 강조했다.이번 연구에는 최민이 교수가 제1저자로 참여했으며, 연구 결과는 4월 11일자 국제학술지 ‘사이언스 어드밴스드(Science Advances)’에 게재됐다.