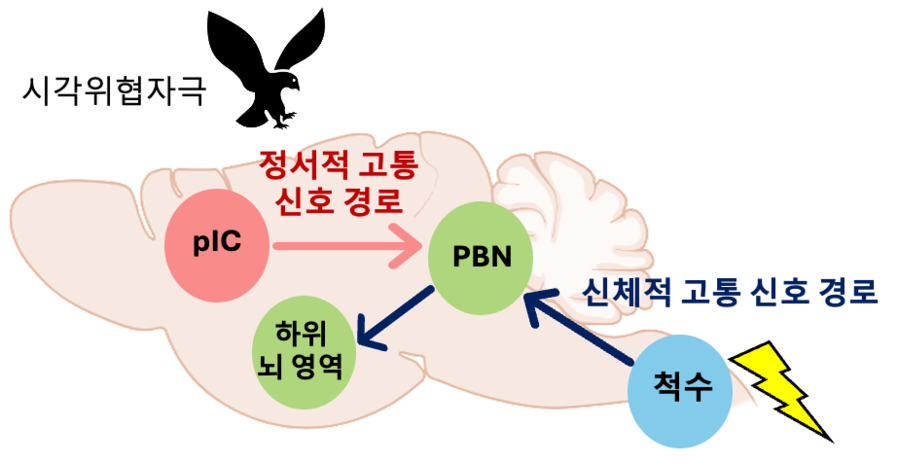

심리적 위협만으로도 ‘공포 기억 형성’… 전기 자극 없이 ‘시각 자극으로 입증’“정서적 고통은 신체적 고통과 다른 경로로 처리… PTSD 치료 새 전기 기대”

-

- ▲ 정서적 & 신체적 고통 위협 신호 전달 뇌신경회로 모식도.ⓒKAIST

감각적 고통 없이도 심리적 위협만으로 공포 기억이 형성되는 과정을 조절하는 핵심 뇌 회로가 국내 연구진에 의해 세계 최초로 밝혀졌다.KAIST(이광형 총장)는 생명과학과 한진희 교수 연구팀이 생쥐 모델을 이용한 실험을 통해, 후측 대뇌섬엽(pIC, posterior insular cortex)에서 외측 팔곁핵(PBN, parabrachial nucleus)으로 이어지는 ‘pIC–PBN 회로’가 정서적 고통 정보를 전달하는 전용 회로임을 새롭게 규명했다고 15일 밝혔다.기존에는 PBN이 척수에서 통각 정보를 전달받는 상행 경로의 일부로만 알려져 있었으나, 연구팀은 비통각적 위협 자극에도 PBN이 공포 학습에 필수적으로 작용한다는 새로운 사실을 밝혀냈다.이번 연구는 ‘정서적 고통’과 ‘신체적 고통’이 서로 다른 신경 회로에 의해 처리된다는 사실을 세계 최초로 실험적으로 입증한 사례로, 신경과학 분야에서 큰 학술적 의의를 지닌다. 특히, 정서적 고통을 전달하는 데 특화된 신경 회로를 명확히 제시했다는 점에서 주목받는다.이번 연구의 제1 저자인 한준호 박사는 “저희 강아지 ‘레고’는 오토바이를 무서워한다. 실제로 부딪치진 않았지만, 그 이후로 오토바이 소리만 들어도 겁을 먹는다. 사람도 마찬가지로. 사고를 실제로 겪지 않더라도 사고가 날 뻔한 경험이나 자극적인 미디어 노출만으로도 공포 기억이 생기고, 결국 PTSD로 이어질 수 있다”고 연구의 출발점을 설명했다.이어 “지금까지 공포 기억에 관한 연구는 신체적 고통에 기반한 실험에 의존해 왔으나, 실제 인간의 공포 기억은 신체적 고통보다는 심리적 위협 때문에 형성되는 경우가 훨씬 많다. 그런데도 이러한 심리적 위협을 처리하는 뇌 회로에 대해서는 거의 알려진 바가 없었다”고 강조했다. -

- ▲ (왼쪽부터) 생명과학과 한진희 교수, 생명과학과 한준호 박사, 생명과학과 서보인 박사과정.ⓒKAIST

연구팀은 심리적 위협을 처리하는 뇌 회로를 알아보기 위해 전기 자극이 아닌 시각적 위협 자극을 사용하는 새로운 공포 조건화 실험 모델을 개발했다.생쥐는 포식자가 위에서 빠르게 접근하는 상황에서 본능적으로 공포 반응을 보이는데, 연구팀은 이를 활용해 천장 화면에 빠르게 커지는 그림자를 제시함으로써 생쥐가 포식자에게 공격당하는 듯한 위협을 경험하게 하였다. 이 실험을 통해, 통각 없이도 심리적 위협만으로 공포 기억이 형성될 수 있음을 입증했다.이 실험 모델과 함께, 연구팀은 신경세포의 활성을 정밀하게 조절하는 화학유전학 및 광유전학 기법을 활용해, PBN이 시각적 위협만으로도 공포 기억 형성에 관여함을 밝혀냈다. 더 나아가, PBN으로 정보를 전달하는 상위 뇌 영역을 분석한 결과, 부정적 정서와 고통 처리에 중요한 후측 대뇌섬엽(pIC)이 PBN과 직접 연결돼 있음도 확인했다.시각적 위협 자극 이후, pIC에서 PBN으로 신호를 보내는 뉴런들이 활성화되며, 이 신호가 PBN 뉴런의 활성에 필수적이라는 점이 드러났다.연구 결과, pIC–PBN 회로를 인위적으로 억제하면 시각적 위협에 따른 공포 기억 형성이 현저히 감소했으며, 이는 선천적인 공포 반응이나 통각 기반의 공포 학습에는 영향을 주지 않았다. 반대로 이 회로를 인위적으로 활성화하는 것만으로도 공포 기억이 유도되어, 해당 회로가 심리적 위협 정보를 처리하고 학습을 유도하는 핵심 경로임이 입증됐다.한진희 교수는 “이번 연구는 PTSD, 공황장애, 불안장애 등 정서적 고통을 주 증상으로 하는 정신질환의 발병 메커니즘을 이해하고, 맞춤형 치료법을 개발하는 데 중요한 토대를 마련할 것”이라고 전했다.생명과학과 한준호 박사(제1저자), 서보인 박사과정(제2저자)이 수행한 본 연구는 국제 학술지 사이언스 어드밴시스(Science Advances) 2025년 5월 9일 자 온라인판에 게재됐다.