“어이구 등신, 나만 비딱하다”

-

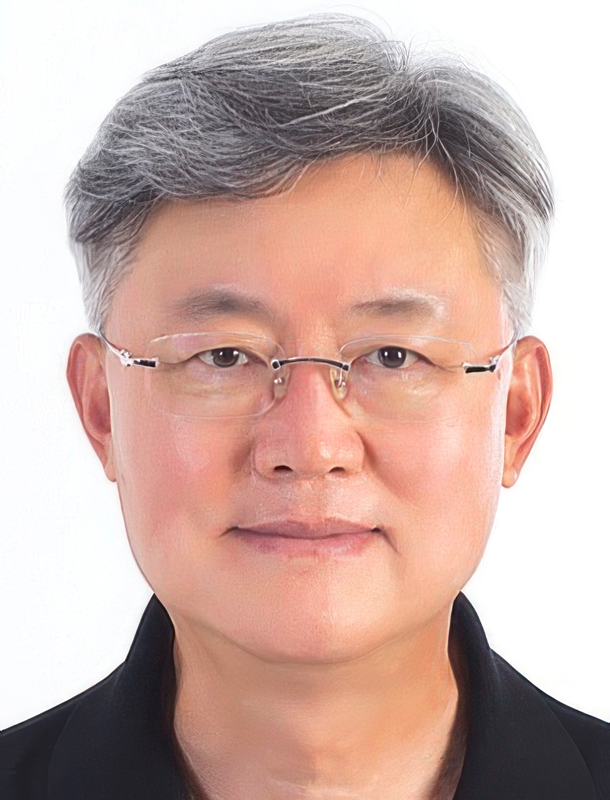

- ▲ 이재룡 칼럼니스트.ⓒ이재룡 칼럼니스트

소스라치게 놀랐다. 개떡 모자에 히틀러 콧수염으로 한껏 치장한 이 동네 반달 도령이 타령을 읊는다. 통기타 긁는 소리와 째진 목소리로 덧칠한다.듣거나 말거나 음정 박자는 자기 꼴리는 대로 너저분하다. 그래도 덧없이 노랠 부르니 민망스럽지 않다. 그러는 사이 해가 뉘 엿 갈바람을 넘는지 침 뱉은 땅바닥이 검붉다.지나는 길손이 반달 도령 리듬에 흠칫 놀라 몸을 던지고, 한 잔 거나하게 걸친 주태백이는 짝다리 흔들며 흥을 돋운다. 때마침 본정통 터줏대감 구두닦이 찍새가 길을 가로지른다. -

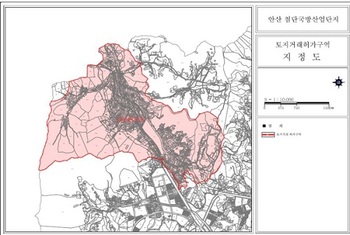

- ▲ 청주 서문동 버스킹 공연 모습.ⓒ이재룡 칼럼니스트

반달 도령이 서문동 어둑한 길바닥에 노래를 쏟아부으며 버스킹으로 갈증을 삭일 때 쫄보는 구석진 의자에 앉아 자신을 스스로 가늠한다.“비딱한 돌무더기 위에 작은 양동이를 올려두었다. 장대기가 무섭게 쏟아진다. 물이 담기질 않는다. 평평한 돌무더기 위에 커다란 양동이를 올려두었다. 가랑비가 흩날린다. 어느새 물이 가득 찬다.”지금 내가 서 있는 서문시장 돌무더기가 바른 지 그른지부터 살펴야 하거늘 그러지 못했다. 남의 탓만 했다. 어이구 등신. 나만 비딱하다.와우 맘에 꼭 드는 아낙이 갈 길을 재촉한다. -

- ▲ 개떡 모자에 히틀러 콧수염으로 한껏 치장한 이 동네 반달 도령이 버스킹 공연 모습.ⓒ이재룡 칼럼니스트

서문동 골목 지나는 길에 갈바람이 분다.2024년 4월 28일. 풀잎 위에 이슬도 무거우면 떨어지게 마련이거늘 달도 차면 기울게 마련이거늘 왜 너는 ‘부판(蝜蝂)’처럼 살려고 지랄이냐. 이재룡 반달 도령에게 훈수를 들다 된서리 맞고 돌아선다.