-

- ▲ 권진혁(왼쪽), 신상숙씨.ⓒ목성균 기자

충북 제천 세명대 평생교육원에서 정년 후, 틈틈이 익힌 실력으로 2년 만에 대한민국 국전(현대 문인화 부문)에 입선한 60대 남·녀가 화제다.

주인공은 동갑내기인 권진혁(63)·신상숙씨(63).

이들 두 사람은 세명대 평생교육원에서 신은숙 교수의 지도로 일주일에 한 차례씩(매주 수요일)열린 문인화 교실에서 익힌 실력으로 약속이나 한 듯 처녀출품작이 나란히 입상해 미술계에 파란을 일으켰다.

권진혁씨는 붓을 든 지 2년, 신상숙씨는 1년 만에 거둔 쾌거로 말년에 쑴은 끼를 발산했다.

말이야 쉽지, 60세란 나이를 훌쩍 넘어 무엇 가에 도전한다는 것은 그리 쉽지 않다.

우선 주변의 시선도 그렇고 잘할 수 있을까 하는 염려가 육십을 성큼 넘어서는 용기가 나지 않을 수도 있다.

그것도 전국에서 내노라하는 작품들이 선을 보이는 대한민국 국전에 출품한다는 것은 보통 용기로는 할 수 없는 것이다.

지도교수의 적극적인 추천이 있었다고 하지만 이들은 달랐다.

이들 두 사람은 나이에 개의치 않고 무엇이던 가질 수 있고 만들 수 있는 꽃다운 20대 꿈을 가진 청춘이다.

권진혁씨는 경북 예천 출신으로 대원대학교 사무처장과 국제교류원장, 세명대 법인사무국장 등을 지냈으며 평소 붓글씨를 취미로 써왔다.

-

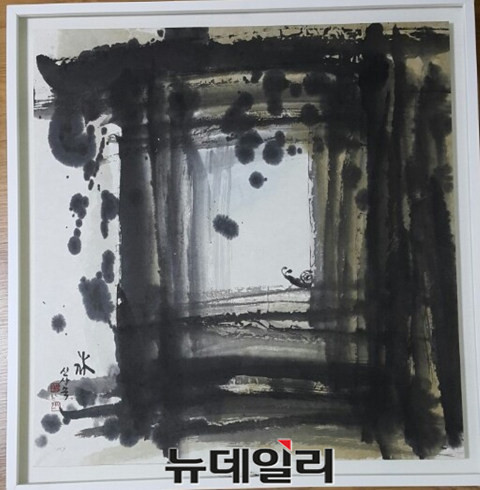

- ▲ 권진혁씨 입선작품 '나를 비운다'.ⓒ목성균 기자

신상숙씨는 충북 괴산 출신으로 서원대에서 한국화를 전공 후, 40년간 교직생활을 해온 미술교사 출신이다.

권씨는 지난해 3월, 신씨는 올 3월 세명대에서 매주 수요일 열리고 있는 평생교육원에 캘리그래피를 배우러 갔다 옆 교실에서 작품 중인 문인화를 보고 매료돼 빠져버렸다.

이들은 취미로 시작한 문인화에 빠져들면서 권씨는 지난 겨울방학과 올 여름방학 동안 하루도 빠지지 않고 제천철우회관과 세명대에서 작품 활동을 계속했다.

작품 활동에 욕심이 나면서 그는 강원도 주천 사슬치 청슬재 신은숙 지도교수의 작업실을 찾아 개인적인 사사를 받으며 문인화에 묻혀 살았다.

작품 활동은 중간 손가락에 물집이 잡힐 정도로 하루에 6시간 정도 몰입했다.

권 씨의 이번 입상 출품작은 ‘나를 비운다’로 ‘채우기 위해서는 자신을 비울 줄 알아야한다’는 주제로 작품을 완성했다.

신 씨는 40년 간 교직생활을 마치고 또 다른 세상을 바라보면서 주변에 바쁘게 살아가는 모습에서 달팽이처럼 세상을 보는 시각과 천천히 살아가는 바램을 표현한 ‘휴(休)’란 작품을 출품했다.

신은숙 지도교수는 “두 사람 중 신상숙씨는 미술을 전공한 사람이며 권진혁씨는 예전부터 서예에 능한 숨은 실력을 가진 사람들이었다”며 “다른 교육생들과 달리 붓에 힘이 있고 자질을 타고 났다”고 설명했다.

신 교수는 “인간 능력은 40∼70세가 돼야 지력(志力)이 절정”이라며 “나이와 상관없이 취미를 가지면 더욱 젊어지고 삶이 여유로워 질 수 있다”고 밝혔다.

-

- ▲ 신상숙씨 입선 작품 ‘휴(休)’.ⓒ목성균 기자

이들 동갑내기 두 사람은 문인화 외에도 서각, 캘리크라피 등 작품 활동을 통해 7년 후인 나이 70세를 맞이해 다양한 작품을 선보이는 고희전을 열겠다는 포부도 내비쳤다.

권진혁씨는 “차 한 잔을 마시는 여유와 모든 사람들에게 힐링과 위안을 주는 그림으로 또 다른 아름다운 세상을 만들고 가고 싶다”며 “붓의 마음(豪心)을 알고 묵의(墨意)숨은 뜻을 살피며 거짓 없는 마음을 표현 한 것이 의외로 좋은 결과를 가져왔다”고 밝혔다.

(사)한국서가협회가 주최하고 문화체육관광부가 후원한 제24회 대한민국 현대서예전람회(옛 국전)에는 각 부문에 모두 3461점이 출품됐으며 현대문인화 부문에는 모두 36점이 입상됐다.

입상 작품은 지난달 5∼11일 서울 인사동 한국현대미술관에서 전시됐다.

권진혁…‘나를 비운다’·신상숙…‘휴(休)’ 문인화 부문

[화제] 권진혁·신상숙씨, ‘대한민국 현대서예전’ 입선

- 목성균 기자

입력 2016-11-27 16:07수정 2016-11-27 16:35

공유하기

기사 공유하기

은퇴 후 60세 넘어 붓 잡은지 2년 만에 입선…한국미술계 파란

목성균 기자

![[속보] 대덕대 임금체불, 19일 노동청 첫 접수…노조 “경영진 책임 명백”](https://image.newdaily.co.kr/site/data/thumb/2025/12/19/2025121900201_0_thumb.jpg)