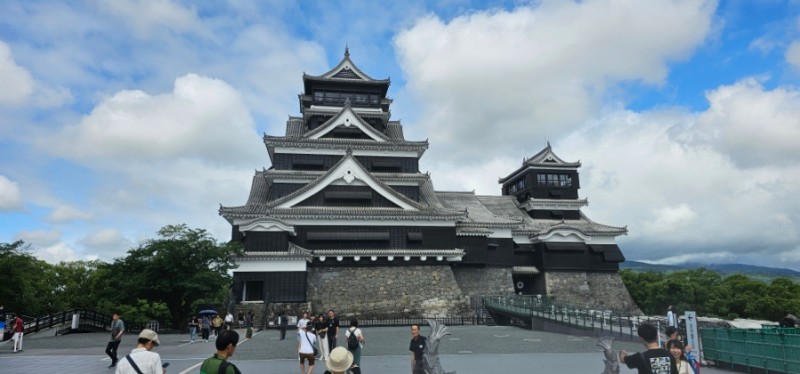

“갈라진 틈새에 서 있는 구마모토성, 민낯 가리려는 몸부림 애처롭다”

-

- ▲ 일본 구마모토성.ⓒ자료 이재룡 칼럼니스트

여행이란, 물음표를 느낌표로 바꾸는 묘약(妙藥)이다.무엇을 말해야 할지 몰라 나에게 물었다. 여행을 시작하면서 낯선 물음표(?) 손잡이를 아래로 힘껏 당기며 버스에 올랐다. 4박 5일 동안 손잡이를 놓은 적이 없다. 목적지에 도착하여 버스에서 내리는데 잡고 있던 물음표 손잡이가 곧게 펴졌다. 느낌표(!)가 되어 버렸다. 곧게 펴진 손잡이를 지팡이 삼아 그날그날의 느낌을 콕 찍어서 커다란 동이에 넣고 풀을 쑤어 담벼락에 붙인다.한반도에서 내려다보는 일본이란 나라는 그렇고 그렇다. 일본에서 바라보는 한반도는 가소롭다. 모든 생각이 멈춘다.때마침 경향신문 부설 휴머니타스연구소에서 ‘근대 일본에서 한국을 보다’를 주제로 조선통신사를 모집한다길래 냅다 이름을 올렸다. 4박 5일 동안 나가사키, 구마모토, 하기, 시모노세키, 모지, 후쿠오카로 천렵을 하러 간다.여행이라기보다는 기행이 옳다.◇‘간다’이유 따윈 짐이 될 수 없었다. 번잡스러운 내 나라를 벗어나는 것만이 능사가 아닐진대 뒤돌아보지 않고 간다. 새벽을 가르는 소리가 예쁘고 애잔하게 품속으로 숨어든다. 저만치 보이던 활주로가 쏜살같이 달려든다. 타임테이블이 빼곡하다. 박차 올라 활공하는 대한항공 787 날갯짓이 매양 다르다. 열어젖힌 창밖은 솜사탕이 뭉게뭉게 번뜩여 눈이 부시다. 어느 하나 놓칠세라 새벽을 활주로를 날갯짓을 솜사탕을 꾹꾹 눌러 눈에 담아둔 채 스르륵 잠을 청해 본다. 같은 듯 다른 타임테이블에 눈도장을 찍으며 후쿠시마 생수를 맛보러 왔으니 이유 따윈 짐이 될 수 없다. 가자.2023년 6월 28일. 에비앙(Evian)이 먼저인지 후쿠시마(福島) 생수가 먼저인지, 똥인지 된장인지 찍어서 먹어봐야 알겠다. 이재룡 입맛을 쩝쩝 다시며 글을 씹는다.◇ ‘열린 쪽문’자랑질 이빠이(가득, いっぱい) 해댄다. 아 글쎄 막부 말기 나가사키(長崎)에 쪽문을 열고 네덜란드 상관(商館)을 열어 유럽을 토닥였다며 거만을 떤다. 자기들 손모가지로 그려 놓은 난관도(蘭館圖-The Dutch Quarters)를 숨죽여 본다.그림에 유독 눈에 밟히는 사내가 있다. 2층 난간에서 유녀(遊女)를 히야카시(희롱, 冷やかし) 하는 추임새가 예(睨)하다. 1층은 어떠하랴. 힐끗 문지방 너머를 훔치는 사내와 훈도시(褌)를 드러내고 뒤를 따르는 남정네가 별반 다르지 않다. 거무튀튀한 것이 흡사 아프리카 노예는 아닐는지 반문하며 그림에서 눈을 뗀다.그러거나 말거나 나지막한 능선을 끼고돌아 예(萩)까지 왔다. Hagihonjin(萩本陳)에 여장을 풀고 탕(湯)에 든다. 멀리 유녀의 슬픈 웃음소리가 들린다.2023년 6월 29일. 목이 말라 생수 한 병을 다 들이켰다. 1조 분의 1로 희석된 에비앙(Evian) 맛이 고스란하다. 그 맛이 설어 이재룡 굵은 가래침을 퉤퉤 뱉는다.◇‘빡빡 밀었다’발상의 전환이 놀랍다. 아주까리기름을 가져가야 했다. 애비 잘 만난 친구 녀석들은 콩기름을 상납한다. 구멍 난 양말이 일상이었던 그 시절을 회상하면 눈시울이 붉어진다. 이부 가리로 바짝 밀어 버린 빡빡머리를 숙이고 교실 복도를 문지른다. 종소리에 선생님은 회초리를 든다.사철쑥(萩)은 땡볕에 산다. 땅속 깊은 곳까지 직근(直根)을 내리기 때문에 뿌리가 말라죽을 걱정은 없다. 거센 물살이 지나가더라도 줄기만 부러질 뿐, 뽑혀 떠내려가지 않는다. 그 뿌리에서 뿌리를 솎아내려 여길 (萩) 밟았다.미닫이 교실 문이 열리자 번듯한 밥상이 너(汝)와 나(吾)를 반긴다. 교실과 식당의 부조합으로 시작된 선입견이 어느새 데칼코마니(Decalcomanie) 되어 나(我)의 건방짐을 일소했다. 딱 세 번만 소리 내어 웃는다. 껄껄껄.2023년 6월 29일. 그래도 사철쑥보다는 좌욕에 효능이 좋은 인진쑥이 제격이라. 이재룡 글을 잘근잘근 씹는다. -

- ▲ 일본을 방문했던 이재룡 칼럼니스트.ⓒ이재룡 칼럼니스트

◇‘조직폭력배’판사(Hanji 判事 はんじ)가 법대에 앉아 어이없다는 듯 이 동네(萩) 오야붕(우두머리, 피고인) 셋을 내려다본다. 잠시 뒤 피고인을 세워둔 채 ‘범죄단체조직 예비음모죄’에 대한 판결을 선고한다. 쥐 죽은 듯 조용하다. 자기들이 나서 자란 이곳(萩)에서 징역을 살아야 하니 억장이 무너진다. 먼저 막부 판례를 소상하게 읽어 내린다. 즉 이렇다. 형법 제114조 제1항 소정의 범죄를 목적으로 하는 단체란 특정 다수인이 일정한 범죄를 수행한다는 공동목적 아래 이루어진 계속된 결합체로서 그 단체를 주도하는 최소한의 통솔체제를 갖추고 있음을 필요로 한다(幕府 정월 초하루 선고).피고인 이토 히로부미(伊藤博文), 동 데라우치 마사타케(寺內正毅), 동 하세가와 요시미치(長谷川好道)를 각 무기징역에 처한다.피고인 이토 히로부미(伊藤博文)에 대하여는 7년간 성폭력 치료 프로그램 이수를 명한다.피고인 이토 히로부미(伊藤博文)에 대하여는 이 판결 선고일로부터 10년간 방석집, 가라오케, 룸살롱 출입 금지를 명한다.아직 검거되지 않은 똘마니들에 대해서는 하기[萩] 박물관에 영정사진을 걸어 놓을 것을 명한다.만기출소 전이라도 안중근으로 하여금 총살을 명할 수 있다.피고인들과 ‘꼬붕(부하)’들의 범죄는 간명했다. 오야붕은 기수별로 꼬붕을 두고 무작정 조선 땅으로 들어와 길가는 행인에게 시비를 걸고, 난장에 나타나 이유 없이 상인을 발로 차고, 편의점에 들어가 아무거나 쓸어 담았다. 심지어 화투를 가져와 도박장을 개장하여 민생을 어지럽히고 아녀자를 농락하는 등 죄질이 불량한데도 반성하지 않는다. 조선 땅 피해자와 그 누구와도 합의도 하지 않았다. 통재다. 그나마 여기(萩) 판사가 치매 힘을 빌려 오야붕 셋을 결딴내서 다행이다. 사위(四圍)가 깜깜하다.2023년 6월 29일. 탁자에 놓인 후쿠시마(福島) 생수가 찝찔하다. 이재룡 어질러진 글을 모아 야근야근 야무지게 씹어본다.◇‘네 편 내 편’목표는 하나였다. 서울특별시 관악구 신림동 산 56-1번지를 오르는 꿈을 꾼다. 누구나 오를 수 있으리라 생각했다. 개꿈을 꾼 것이다. 곱씹어 보니 자정 능력도 없으면서 외롭게 설정된 거위의 꿈이었고 늑대소년이었다.레이와 (令和) 5년 6월 30일 조선반도 한국일보 뉴잼 PICK 기사 한 토막에 움찔했다. “유수의 원자력 전문가들이 모여 있는 서울대 원자핵공학과 내부에서 후쿠시마 원자력발전소 오염수 방류의 안전성을 두고 전문가들 사이에 균열이 커지고 있다. 오염수 방류를 둘러싼 공론이 둘로 갈라져 극단으로 분열되어 사회 혼란이 점점 커지고 있다.” 요상 타 먹물 꽤 들어있다는 관악산 갈매기들에게 뭔 사달이 난 것이다. 하나로 통합될 가능성은 제로(Zero)다.간밤 비바람을 맞아 몸이 흠뻑 젖는 꿈을 만끽했다. 머피의 법칙(Murphy's law)인가? 나가사키(長崎) 초입부터 거센 비바람이 건방지게 들이댄다. 비를 피하기도 버거운데 갈피를 종잡을 수 없는 바람이 여린 볼 따귀를 가차 없이 휘 때린다. 용코 없다. ‘군함도(端島 Hashima Island)’ 가는 배조차 결항이다.위용을 자랑하는 용(龍)은 12 지지의 동물을 끌어다 앉혀 놓은 채 뭐가 그리도 자신만만한지 자신의 면상을 뺀 나머지 11 지지의 형상을 조금씩 본떠 만들어낸 상상의 동물이다. 그러니 신비스럽고 장엄한 면상 덕분에 늘 권력과 권위의 상징이었다. 정작 용의 쌍판때기(얼굴)를 가까이 들여다보면, 그 모습은 쾌히 멋지지 않다. 짐작대로 용코가 바로 돼지코이기 때문이다. 자신의 멋진 자태에 오점을 남긴 못생긴 코 때문에 용은 늘 돼지(亥)를 죽도록 미워한다.개꿈이냐? 아니면 비바람을 맞아 몸이 흠뻑 젖는 꿈이냐? 머피의 법칙을 좇을 것인가? 아님 샐리의 법칙을 좇을 것인가? 용으로 남아야 하는가? 아니면 돼지로 살 것인가? 그 답(答)을 듣기 위해 나고야성 박물관(名護屋博物館)으로 간다. 그를 만났다. 슬쩍 귀띔해준다. “비바람은 떼려야 뗄 수 없어 가엽다. 그래도 우리에겐 아직 열세 번의 기회가 남아있지 아니한가!” 웃음을 머금은 코를 씰룩이며 버스에 오른다.2023년 6월 30일. 비바람에 비구름에 가려 조선반도가 보이질 않는다. 이재룡 비에 젖은 글을 바람에 말려 쓴다. -

- ▲ ⓒ자료 이재룡 칼럼니스트

◇‘부러워하자 vs 부끄럽다’“이 사람들 안전만큼은 참 대단하다. 정해진 일에는 최선을 다한다.”재치와 위트가 넘치는 스루가이드(요금소, TG)가 일설을 던진다. 이내 490엔과 승선표를 바꾼 후 시마바라(島原)-구마모토(熊本)행 Ocean Arrow에 승선한다. 너무도 자연스러운 일설에 얼굴이 후끈 달아올랐다. 부끄럽다.누군가를 부러워한다는 건 굉장히 자존심이 상하는 일이다. 부러움은 질투를 유발하는 것 같다. 그러나 부러움과 질투는 완전히 다른 각각 이다. 좀스러운 질투보다는 차라리 부러움을 인정하기로 했다. 부러워하는 걸 부끄러워할 필요는 없기에 그러하다. 오늘 하루만이라도 진심으로 부럽다.때마침 일행이 우문(愚問)을 던진다. 이를 받아 든 훈장(訓長)의 일침이 코믹하게 다가온다. “후지산은 언제 터지나요? 곧 터집니다. 돈 벌 궁리나 하세요.” 머리를 굴려보니 현답(賢答)이다.그런데도 왠지 부끄럽다.2023년 7월 1일. 젠장 기다리는 갈매기는 코빼기도 뵈질 않고 부슬부슬 비 같지 않은 비가 내린다. 이재룡 글을 빗물에 빨아 비 오는 갑판 위에 펼친다◇‘가자, 빽(back)도’선혈이 낭자했던 4박 5일 동안의 윷놀이가 파장(罷場)으로 저문다. 말판에 그려진 네 개의 꼭짓점 하기[萩], 시모노세키(下關), 모지(問司), 나가사키[長崎]가 일렬횡대로 긴 혀를 날름거린다.종이에 그린 말판과 한쪽만 평평하게 깎은 납작하고 둥근 나무 막대기(윷) 4개가 필요하다. 크기는 상관없으며 굳이 나무 막대가 아니어도 한 면이 둥글고 한 면은 납작한 물체만 있으면 된다.총 4개의 윷을 손에 쥐고 집어던져서 바닥에 떨어졌을 때 윷의 방향에 따라서 이동하는 수치가 달라진다. 임의로 평평한 면을 '앞면'이라고 부른다. 뒷면은 평평한 면이 완전히 바닥에 닿아야 뒷면으로 간주한다. 이따금 윷이 윷판에 반쯤 세워지면 선 것이다. 넘어진 것이다 티격태격하다 우격다짐으로 끝장을 보기도 한다. 도, 개, 걸, 윷, 모의 명칭은 동물에서 따온 것인데 도는 돼지[亥], 개는 개[戌], 걸은 양[未], 윷은 소[丑], 모는 말[午]이라고 한다. 일본은 늘 뒷면이다. 마지막 던진 윷이 늘 빽도에 걸린다.윷판이 끝나갈 즈음 가토 기요마사(加藤淸正)가 떼기 장을 쓴다. 자신의 나와바리(구역, Nawabari - なわば를 눈요기라도 하라며 이내 손을 잡아끈다. 땀을 바가지로 흘리며 걷고 또 걷는다. 2016년 4월 14일 오후 9시 26분 31초 규모 6.5의 지진이 호소카와(細川) 가문의 정박을 때렸던 여길(熊本) 할퀴고 머문다. 1601년 착공하여 1607년 완공된 구마모토성(熊本城)이 갈라진 틈새로 위태롭게 서 있다. 자기들 민낯을 가리려는 몸부림이 애처롭다.뜨거운 여름이건만 손이 시리다. 뜨거운 바람이 불어오건만 스산하다.너(彼)는 나(吾)와 연인(戀人)이 될 수는 없는 것일까? 노래 한 곡조를 담아 시린 손끝에 입김을 불어 넣고 스산한 바람은 달궈진 심장으로 달래며, 윷놀이 판을 접는다.빽도는 뱀[巳]이다. 가자.2023년 7월 2일. 삼백예순날 바다 건너 내려다보면 섧지 않은 날이 없었다. 이재룡 실눈을 뜨고 주섬주섬 글을 주워 담는다.